Давным давно обещала рассказать, как перевоспитать закваску жидкую, живущую на столешнице, в закваску, которая хранится в холодильнике. Последняя хороша тем, что кормить ее можно раз в пять дней, в отличии от жидкой, которую кормят обычно ежедневно. Жидкую я держала довольно долго, и ежедневная кормежка это то, на чем я чаще всего сдувалась, ставя паузу до лучших времен. Очень тяжело, особенно, когда под ногами малыши. Попробовав однажды содержать твердую, ни о какой другой я слышать больше не хочу, и поэтому делюсь с вами рецептом. Очень хочется, чтобы больше людей понимало, что хлеб это интересно и несложно, а вслед за хлебом, как водится, многим хочется только расширять репертуар домашних искусств.

Category: актуальное Page 1 of 2

Идея зимних пикников давно не давала мне покоя, но только в последнее время я смогла довести ее до регулярности и совершенства. Секрет, конечно, в том, что, во-первых, больше нет у меня расползающихся в разные стороны маленьких осьминогов, а, во-вторых, с переездом в нынешнее жилище, почти два года назад, у нас снова появился доступ ко двору, которого не имелось, когда мы жили в квартире.

В некоторых вопросах я личность довольно упертая, поэтому даже там мы умудрялись не только устраивать какао-вылазки, но и пару раз праздновали мой день рождения “на природе” у костра (я уже говорила, что мой муж святой?). Однако, спору нет, разница между пикником, когда нужно куда-то ехать, или когда можно набросать дровишек в гриль, натянуть по-быстрому пальто, и, если что-то забыл, сбегать и принести, колоссальная.

Это я к тому, что, конечно, здесь мы этим странным хобби развлекаемся чаще, чем когда-либо в прошлом.

Эта статья в сокращенном варианте была впервые опубликована на сайте журнала “Семейное Образование.” Статья мне дорога, поэтому решила полностью опубликовать ее здесь.

~~~

В Торонто мы приехали из солнечного Израиля в Октябре. С неба сыпалась снежная крупа, лицо обжигали порывы морозного ветра. Первая мысль была: “Вот попали!” Но дороги назад не было. Поэтому, запахнувшись потуже в наши хиленькие пальто, мы спустились с трапа самолета и мужественно отправились строить новую жизнь. Первая зима прошла, как в бреду. Акклиматизация была страшная – мы не вылезали из соплей, простуд, и ушей. Но самой ужасной была беспросветная тьма, которая, как встретила нас с трапа самолета, так и висела над нами почти до Мая. Сын, который первые десять месяцев своей жизни провел голышом, орал благим матом, когда, по-утрам, мы совместными усилиями втряхивали его в комбинезон, а я еле сдерживала слезы жалости и всепоглощающего чувства вины.

Поскольку нас сегодня опять завалило, покажу кошачьи аксессуары, которые связала девчонкам этой зимой. А то знаю, как оно бывает. Оттягиваю, оттягиваю, а потом, р-раз, а погода уже не располагает, хочется писать у другом.

Когда сын был маленьким, как все приличные дети, он очень любил таскать домой палки и камни. А я, как все приличные мамы, весьма плохо представляла себе, что со всем этим делать. Запрещать вроде не комильфо, но и не превращать же дом в склад природно-уличного мусора? Приходилось лавировать между свободой самовыражения ребенка и нашими, родительскими, границами. Выражалось это, в основном, в ночных налетах на детскую с целью расхламления оной, особенно после того, как очередная “находка” под матюги больно впивалась в ногу.

Несмотря на налеты, в общем и целом наша коллекция “сокровищ” продолжала расти, пока не достигла устрашающих размеров. Но, к счастью, к этому времени сын уже подрос, и я решила совместить приятное (для него) с полезым (для него же, но с меньшей очевидностью), и попытаться сбор соровищ как-то систематизировать и организовать. То есть, простыми словами, нехай тащит камни, но пусть хоть знает, что это за камни и зачем они ему нужны. Так было положено начало нашему природному уголку.

Первую неделю Января мы продолжили отдыхать и заниматься исключительно развлекательно-полезным самообразованием. По инерции много творили, разбирались с праздничными новоприобретениями, и всячески занимали себя, каждый, исключительно по желанию и хотению.

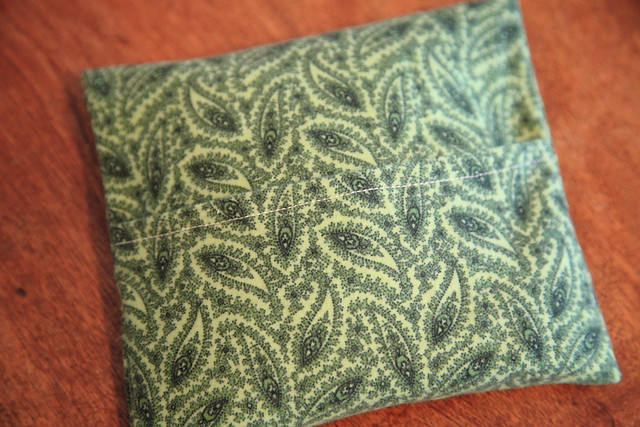

Пока я отогревала холодные, после снежных игр, пальчики детей, пришла мне в голову гениальная идея – сделать индивидуальные греющие подушечки, и не большие универсальные, а именно для пальчиков! Больших у нас и так море, и пользуются они неизменной популярностью. Все их любят и используют, каждый, для своих нужд – кто-то греет мышцы, кто-то шею, кто-то тащит на ночь в кровать, а кое-кто (не будем показывать пальцами на самых маленьких) даже любит на себя сверху, как гирю, положить и засыпает потом на раз-два-три. Иногда я даже своим беременным такие подушечки дарю. Наполнять пробовала гречкой, рисом, и черешневыми косточками. Самые родные с косточками, но у них жар очень специфический, и охлаждаются они быстрее всех. Мои любимые – гречевые, но гречку, честно говоря, жаль, так что в последнее время остановилась на рисе. Последним и набила новые подушечки-малышки.

Грелки для пальчиков решила сделать в виде сердцечек, и долго не раздумывая, сразу приступила к делу. (Я когда раздумываю, ничего никогда не происходит.) Пока дети в очередной раз валялись в снегу, села к машинке, бжик-бжик, и готово!

Теперь ритуал такой, как только румяные и пародышащие дети вваливаются домой с улицы, в ручки-сосульки я им тут же бросаю нагретые подушечки. Каждый ревностно за своей следит, очень оценили они этот небольшой подарочек. Не перестаю удивляться, как все-таки детям нужно мало для счастья. Мне даже кажется, что они считают, что каждом сердечке и мое сердце тоже, и потому так трогательно прижимают их к разным подмерзжшим местам. Держим сердечки наготове в корзинке перед дверью ведущей на задний двор.

Сейчас, правда, дети начали брать сердечки в кровать. Перед сном, если я занята, сын греет их и раздает девчонкам, а потом, пока мы читаем, все трое приятно шелестят рисовыми зернышками. Так что с утра у меня теперь еще одна обязанность – найти все сердечки и вернуть на место, чтобы, когда придет их час, они могли сотворить свое теплое волшебство в ладошках вернувшихся с холода детей.

Часто встречаю в сети мнение, что имеет смысл хоумскулить детей, только если семья ведет какой-то особенно интересный образ жизни – например, путешествует или фермерствует. А потом начинается про то, как нет времени, денег, места, и вообще все грустно. Я, в этом контексте, очень люблю изречение Рузвельта о том, что нужно делать, “что можешь, с тем, что имеешь, там где обитаешь.” Это не о том, что не нужно мечтать и хотеть большего. Это о том, что если нет фермы, то пусть будет огород, нет огорода, пусть будет подоконник, главное, что бы мы ни делали, делать это “вкусно.” А это, наверное, основной урок, который мы можем преподать детям, и лучший иммунитет от тех, случаев, когда не все идет так, как хотелось бы.

Не знаю, если кто-то еще помнит об этом, но переезд из дома в квартиру сильно шандарахнул меня по-голове. Тут было много осознаний, откровений, себяпоисков, и открытий. Я не скажу, что и сейчас с какой-то особенной грацией принимаю свою нынешнюю реальность, но я стараюсь, и бью, бью, бью, как лягушка из притчи, лапками, чтобы оставаться на плаву и не сетовать, не жаловаться, не искать причин, почему я “не…” (вставить нужное).

После огорода, который нас не то, что кормил, но все-таки на протяжении одного лета обеспечивал помидорами, травками, и совсем чуть-чуть другими овощами, было сложно сначала признаться себе, что овощи на нашем балконе не растут, потом осознать, что возиться с горшками все-таки не так интересно, как возиться в грядке, ну и, в итоге, сократить посадки до полного минимума, потому что вечный жуткий ветер на нашем углу и бесцеремонные бурундуки и белки убивают все, что имеет стебель меньше пальца толщиной. Одно осталось неизменным: мне хочется питаться, хотя бы немного, той едой, которую я выращиваю сама; мне хочется продолжать хотя бы часть наших отходов прятать в землю под растениями; мне хочется видеть результаты моих земных трудов; и мне очень очень хочется, чтобы мои дети, несмотря не то, что они не живут на ферме, ежедневно, постоянно, из сезона в сезон, из года в год, видели, как из семечка появляется росток, как из почки появляется веточка, как из бутона появляется цветок, потому что в этом есть что-то такое максимально жизнеутверждающее, простое, дающее уверенность, цепляющее, доказывающее, что мы часть всего этого, и когда нас нет, все равно всегда что-то есть, и это что-то продолжает расти, дышать, и жить. Мне видится эта мысль какой-то очень правильной, и важной, и нужной, и я изо всех сил стараюсь быть ей верной, где бы я ни была.

В общем, несмотря на огородные сложности последних лет, мы так или иначе все время что-то выращиваем. Не растет петрушка, на окне? Так пусть будут фиалки! Завял базилик? А мы по нему горохом ударим! На самом деле дома можно столько всего выращивать… Пусть даже не для еды, а для того, чтобы дети хоть немного касались этого круговорота жизни.

И правда…

Пусть мои дети не живут на земле, но зато они видели как треснула косточка авокадо, а из нее появился сначала корешок, потом зеленый росточек, после этого листики, и то, как, в итоге, скользкий “камушек” превратился в небольшое деревце. Мои дети видели, как гнилой лук стал давать новые зеленые стрелки, а из обрезанной почти под корень головки салата полезли новые ростки. Мои дети помогали мне обрезать наш разросшийся до небес бамбук, мы вместе обрабатывали его ранки пчелиным воском, и с замиранием сердца следили за тем, дадут ли обрезанные ростки корни. Мои дети ликовали вместе со мной, когда, после того, как мы почти отчаялись ждать, из зеленых веточек начали появляться белые пупырышки, а затем и первые корешки. Вместе с детьми мы учились размножать суккуленты, и ухаживать за орхидеей, вместе с детьми сажали траву для кота, чтобы даже зимой он мог насладиться ее хрустящей свежестью. Вместе с детьми мы наблюдали за тем, как лопаются малюсенькие семена для того, чтобы подарить нам свежую зелень к салату. И всё это в самой обычной квартире!

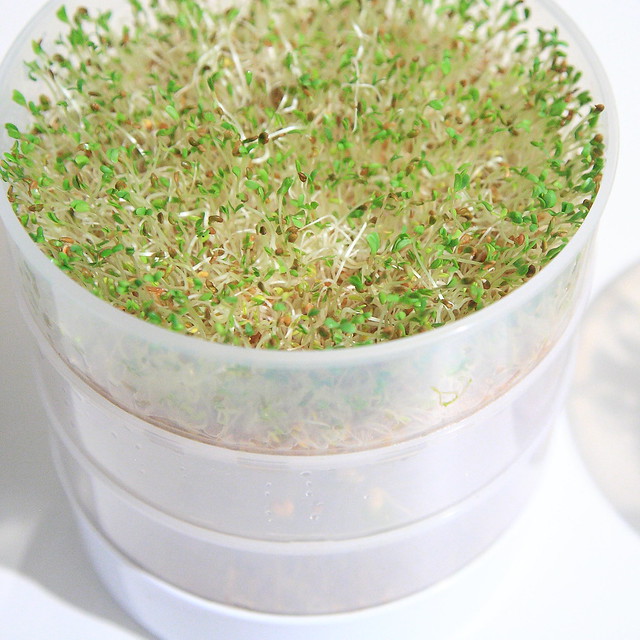

Проращивание зелени это особая любовь последнего времени. Я и раньше проращивала семена, но не очень много экспериментировала с разными видами и способами их проращивания. Сейчас это почти страсть. Я могу бесконечно наблюдать за тем, как по-разному они растут и какие узоры ткут своими корнями те, которые любят расти на бумаге.

И вот я думаю, неужели и правда, что есть только одна правда? Или правда в адаптации, да так, чтобы сквозь асфальт к солнцу? Я склоняюсь ко второму. А вы?

P.S. Заходите на сайт “Семейного Образования,” там вышла моя новая статья о том, как скоротать последние дни зимы.

Некоторое время назад читала чьи-то воспоминания онлайн, в которых их героиня описывала свое детство в Швейцарии. Одним из самых дорогих моментов для нее был вечерний ритуал, когда перед сном, для каждого члена семьи, ее бабушка закидывала в теплую печь льняные подушечки наполненные черешневыми косточками, и дом наполнялся их ароматом, а в постелях было тепло и уютно, благодаря жару медленно остывающей подушечки. Как вы можете догадаться, пройти мимо такого описания я не могла, и мне стало совершенно необходимо быть обладательницей этого чуда. Когда-то давно я уже делала похожие подушечки с гречкой (и с рисом), и они до сих пор пользуются большой популярностью. Но разве можно сравнить гречку и черешневые косточки?

Чтобы добыть косточки, сначала мы всей семьей ели черешню. Много черешни. Потом, изучив методы очистки косточек (а очищать нужно качественно, иначе косточки заплесневеют), я приступила к делу. Первый метод не сработал, и после длительного замачивания, а так же попытки высушить мякоть в духовке, я отчаялась, и в итоге косточки очищала по одной металической мочалкой. Еще та медитация, скажу я вам. Ко второй порции я уже приступала с опаской, но сдаваться не в моих правилах, поэтому я решила попробовать косточки прокипятить. И вуаля! Часть мякоти сошло еще во время кипячения, а остальная – когда я высыпала косточки в стеклянную банку и хорошенько потрясла в соседстве с металлической мочалкой. Потом я высушила косточки в духовке (пару часов при минимальной температуре), и после этого осталось дело за малым – скопить достаточно косточек.

И вот он вожделенный момент настал. Косточек достаточно, и подушечка готова – теплая, приятная, восхитительно шуршащая.

Есть ли разница между ней и гречневой с точки зрения ее тепловых качеств? Нет! Стоило ли это усилия? Нет! Жалею ли я о потерянном времени? Нет! Сложно описать азарт поиска решения, и награду в виде желанной вещи у меня в руках. (На этом месте можно начинать крутить пальцем у виска.)

(Обещала? Значит надо выполнять!)

Говорят, что дом не станет домом, пока в нем не родится ребенок. Для меня, дом не дом, пока в нем не испечен хлеб. Первая буханка это всегда так трогательно и так многозначительно, и этот раз не был исключением. Хлеб удался на славу, и даже подгорелая корочка (с новой духовкой еще предстоит подружиться) не мешала нам наслаждаться его теплой плотью.

Когда меня спрашивают, почему мне так важно печь хлеб, чаще всего я отшучиваюсь, говоря − “А почему бы и нет?” Но правда в том, что выпечка хлеба для меня является символом и манифестацией не только моего женского начала, но и очень многих самых глубоких политических и идеологических убеждений.

Прошло чуть больше года с тех пор, как я поставила перед собой цель научиться печь хлеб на закваске. И оглядываясь назад, я понимаю, что один только этот длинный путь может служить доказательством того, как это важно − искать и находить утерянные, но жизненноважные знания и умения. Для кого-то (как для меня) таким знанием является выращивание хлебной культуры, для кого-то гербализм, еще для кого-то сельское хозяйство. Каждое из этих умений, шажок за шажком, приближает нас к самодостаточности (в хорошем смысле этого слова), к осознанию силы в наших руках, к независимости.

Привычка полагаться на систему и на то, что у нее есть ответы на все наши вопросы и проблемы, делает нас в некотором роде беспомощными, а так же лишает способности нести ответственность за себя, свою жизнь, здоровье, поступки. Это верно, что не во всех областях жизни мы можем сразу и с легкостью взять власть в свои руки, но при этом, утверждать, что, например, уметь выращивать овощи необязательно − это все равно, что сказать, что из-за того, что теперь у нас есть консервы, нам не нужно уметь готовить. А из-за того, что есть липучки, совсем не обязательно знать, как завязывать узелки или пришивать пуговицы.

Знания имеют свойство вымирать за “ненадобностью,” а ненадобность эта обуславливается нашим индустриальным высоко-технологичным обществом, и если хоть какая-то часть этого уравнения будет нарушена (и я даже не говорю о “конце света,” видение которого у каждого из нас сугубо личное), многие знания нам очень даже могут пригодиться. А кто научит нас, если будет поздно?

Мы живем в мире, в котором львиная доля покупаемых нами товаров производится далеко от места нашего обитания, и приобретаем мы их в законченном виде, готовыми к использованию. Для того, чтобы иметь возможность покупать эти вещи, мы работаем − как правило, за пределами нашего дома − и зарабатываем деньги, которые позже тратим на эти товары. Почти все, что мы используем в быту и повседневной жизни, не было произведено нами, а условия нашей жизни таковы, что даже если бы мы умели создать ту иную вещь, физически это чаще всего невозможно. В большинстве случаев мы безнадежно оторваны от реалий, стоящих за рождением еды и вещей, потому что, чтобы заглянуть за завесу тайны их создания, нам надо прорваться сквозь бесконечный ряд сборочных линий массового производства, а потом распутать сложные сети распространения продукции, ведь и то, и другое является неотъемлимой составляющей современного, промышленного общества.

Когда знание уходит, оно уходит безвозратно, потому что никакие письмена, никакие догадки, никакая расшифровка артефактов не могут вернуть нам сотен лет опыта рук, до этого аккуратно передаваемого из поколения в поколение. Мы слабое звено, и − слишком полагаясь на летописи, на хоббистов, на правительство (ведь всегда есть на кого положиться?) − мы рискуем превратиться в беспомощных птенцов, жадно раскрывающих рты в ожидании нового червячка. А может как раз этого от нас и ждут? Экономика, которая базируется исключительно на потреблении, не может выжить без ее верной армии потребляющих единиц.

Исскусство хлеба это все еще не умирающее искусство, но изучая книги, гуляя по интернету, жадно рассматривая картинки, я явственно ощущала то, как отчаянно мне не хватало человека, который бы мог показать, рассказать, улыбнуться, похлопать по плечу, а мне при этом не пришлось бы догадываться, как именно должны выглядеть эти пресловутые пузырьки в зрелой закваске. Ни один компьютер, ни одна база данных, ни одна книга, наконец, не расскажут нам, как быстро двигались руки традиционного пекаря, насколько сильно его умелые пальцы давили податливую плоть, как пахло хорошо вымешенное тесто, и каким звуком встречал его идеально пропеченный хлеб.

Поэтому, для меня ответ на вопрос − так ли нужно уметь печь/обходиться без химикатов/выращивать овощи/лечиться травами? − это громогласное “да!” Так же, как жевать, дышать, обрабатывать раны, и знать какая сторона у ножа острая, ну и еще читать, считать, писать − без этих знаний наша цивилизация снова погрузилась бы в тьму, мы все это знаем! Но признавая важность одних знаний, почему же мы так легко отпускаем другие, не менее важные для существования этой цивилизации? Ведь речь идет о питании, о здоровье, о крове над головой, о тепле на плечах! А сколько умений безвозратно канули в безвременье, и их уже не восстановить? Страшно представить!

Реалист во мне понимает, что каждому из нас невозможно и не нужно становиться одновременно хорошим пекарем, травником, ткачом и фермером. Но знать хоть чуть-чуть о каждом из этих умений, интересоваться ими, пытаться научить им детей, неужели это лишнее? Не каждый может стать знаменитым шеф-поваром, но каждый может сварить куриный суп, не каждый из нас великий писатель, но каждый из нас может написать письмо. И по аналогии, не каждый может испечь достойную царского пира буханку хлеба, но знать откуда берутся дикие дрожжи, неужели и это не обязательно? Это не прихоть, не блажь, не хобби, не развлечение от нечего делать и от избытка свободного времени, это не мазохизм и не жертвенничество, это желание брать ответственность за себя и свою семью, желание не ждать милостей системы, желание уметь − в чем это возможно − полагаться на себя.

К счастью, каждый день я вижу признаки тихой революции. В наши ряды медленно, но верно прибывают новые бойцы, каждый из которых по-своему дает отпор навязываемому нам беспомощному существованию. Кто-то выступает за домашнее образование, кто-то за анти-потребительский образ жизни, кто-то посвящает себя изучению трав, кто-то ставит перед собой цель научиться питаться исключительно цельными продуктами, кто-то выращивает робкий помидорный куст на окне, а кто-то высадил и целую грядку. Наши тела не были созданы для того, чтобы стучать по клавишам. Нам нужно тянуться, нагибаться, бежать, карабкаться, и делать все это не в спортивном зале, а в жизни, настоящей, земной, живой.

Именно поэтому я снимаю шляпу перед вами, мамы и папы, которые пробуют, эксперементируют, ошибаются, пробуют снова, радуются победам, спотыкаются, отряхиваются, и снова идут. Вперед. Вместе мы можем сделать многое, а главное, сохранить многовековой опыт человечества − опыт рук, опыт сердца, опыт разума − не дав ему стать еще одной главой в исторических книжках будущего.

P.S. В следующий раз я поделюсь рецептом закваски, который сработал у меня (хотя это и не означает, что он сработает у вас), и немного расскажу о том, что я успела за это время узнать о хлебе на закваске (хотя, не кокетничая, а совершенно искренне, я все еще считаю себя в этом деле полным дилетантом).

(Продолжение тут.)